任天堂がゲームを作るときの最初のチームに関する話が話題に

フレームワークが決まってる時や続編なら別だけど

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

「ゲーム作ろう!」って時にアートやシナリオは成約にしかならないので初期は徹底排除すべきだと思う

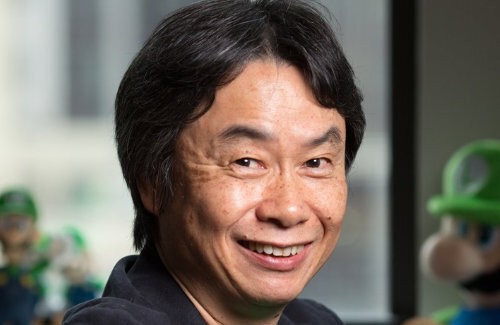

とは言え大きなプロジェクトだと決裁権持ってる人がアートしか見なかったりするので、宮本氏がこれ言ってるの凄いなとhttps://t.co/E3KccgxrWf pic.twitter.com/cSTlg35glb

第3回

最少人数のチームで

記事によると

糸井

宮本さんが入社したばかりのころは、

ある意味、任天堂もまだまだ小さな会社で、

『マリオ』っていうゲームをつくるにしても、

ドット絵の大きさからなにから限られてるなかで、

「誰かやっておいてね」っていう人もいないし、

「じゃあ、自分でやるか」っていうのは、

もう、当たり前の選択だったわけですよね。

宮本

そうですね。

その当時はゲームをつくるチームに

専門のデザイナーがいなかったので、

「まあ、自分がやったほうがマシかな」

っていう感じでしたね。

だから、たとえばゲームセンターに置く

実機の筐体のデザインから、

なかのソフトの絵を描くところまで、

デザインまわりはぜんぶ自分でやるっていう。

それは、さっき言ったように

「自分がやったほうがマシ」だから。

(略)

糸井

ねえ。その時代のチーム体制って、

いまでも、無理にそうすればできますよね?

宮本

できますよ。

糸井

あえて最小人数のチームをつくって、

「ちょっと自分たちだけでやってごらん?」

っていったら、昔の任天堂を

ある程度再現できるでしょうね、きっと。

宮本

それはね、じつはいま、

わりと意図的にやっていることもあって。

糸井

あー、そうなんですか。

宮本

最終的には100人とか200人規模の

チームでつくるプロジェクトでも、

最初は絞って5人とかではじめるんですよ。

30人以上にしてはダメ、とか。

そういうときにいちばんよくやるのは、

最初のチームにデザイナーを入れないこと。

糸井

おおおー。

宮本

デザイナー入れると、

デザイナーに頼るようになったり、

そのデザイナーが仕事をしてる時間のぶん、

かかってしまうんですよ。

糸井

なるほど。

宮本

自分でぱっと絵を描いたら、

即、その場で実験できるじゃないですか。

たとえば、とりあえず、

既存ソフトの絵をそのままつかって

試作をつくって動かしてみたら、

だいたいの手応えってわかるじゃないですか。

糸井

そうですね。

宮本

でも、「こうしたらどうだろう?」ってときに、

そのイメージをデザイナーに渡して、

絵ができあがって、レイアウトして、

それをプログラマーがコーディングして‥‥

ってやってると、急いでも2日くらいかかる。

極端にいえば、もし伝えたいイメージがあったら、

テレビの画面の上にマジックで描いたら、

1分でわかるじゃないですか。

糸井

うん、うん(笑)。

宮本

そういうふうにして、

開発初期の人数を絞って作業を縮めていくと、

無駄もなくなっていくんですよ。

つくったものをちゃんとつかわなきゃ、

っていう縛りもなくなってきますから。

糸井

ああー。せっかくつくってもらったから、

つかわないと悪いな、とかありますものね。

宮本

そう、そう。

せっかくつくったのに捨てたら悪いとか。

そういうことに気をつかわずに、

自分が求めてるものはなにかってことだけを、

最短の方法でわかるようにって、

みんなが意識すると、たぶん、

3か月かかる実験が1か月でできたりする。

それを拡大すると、

たとえば最初の3年間にいろいろ実験して、

残りの2年で仕上げる

「5年プロジェクト」があったとすると、

最初の3年間を最少人数のチームでやることで、

開発コストが全体に下がるんですよ。

以下略

以下、全文を読む

https://t.co/a9QCnmsPfB

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

「上田文人の世界 ~言葉のないゲームはどのように生まれたのか?」

上田さんと言えばアートの人!ってイメージあるけど、この本では徹底的に「ゲーム」を作って、そこにアートやシナリオを乗せてると語ってる

結果的に世界が一つに融合してるのはとても体感出来る

ゲームにとってアートやキャラクター、シナリオはとても重要なものだけど

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

決まったフレームワーク(バトル+カットシーンやスクリプトとか)で、アートドリブンで作られたゲームって何かちぐはぐに感じるか…

小島監督も映像の人と捉えられがちだけど

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

毎回全く新しい「ゲーム」を作った上で、映像を融合させている人だと思う

ステルスアクションは勿論、P.T.や、デス・ストランディングは新しいフォーマットを作ったからこそ、映像も生きてるので

決して既存のフレームワークに映像乗せてるだけではない

あと単純にアーケードとかの時代とかからやってる人はこの辺が当たり前というか身に付いてるんですよね

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

コンソール特にPS2以降からの人は、決まったフレームワークにアセット乗せる仕事が当たり前になりがちなのかなあと

この話で勘違いしないで欲しいのは

— 安堂ひろゆき/FlightUNIT (@drunkenAndo) January 4, 2024

「アートの発注前に全て決めておいてくれ」ではなくて「アートドリブンでゲームを作らないで欲しい」なので

作りたものが概ね定まったぞ!よし、アートに声掛けようの方がアートチームも喜ぶからね… https://t.co/QA1dcE7zzy

この記事への反応

・元記事の中の事だけど、765の古い教えで僕が金言として大事にしてる『先ずは棒人間と箱で面白いゲームを作れ。それができたら絵をつけろ』ってのと同じこと言ってる。

経営サイドがこういう視点持ってるの羨ましいなー

・本当にこれ本当にこれ本当にこれ!

・アートは大事だけど、遊びの本質を考える上でアートは大事じゃないと思う。

そういう意味でも初期段階にデザイナーは必須ではないんだろうな。

・これが「いや当たり前でしょ、何を今さら」と思える環境で育てたのは幸運だったのかしら

いやでも理屈で考えたらわかりそうな気もするけどなあ

・ゲームの中身決まらないままなぜかグラフィックだけ先に出来上がるプロジェクトばかりしか経験してない

・デザイナー入れると制作が遅くなりやすくなる。今回の卒制で身を持って体感したことだ!

・元発言はゲームの話ですけど、システム開発でも業務を熟知した人と技術を熟知した人と決定権を持ってる人のごく少人数で合宿して要件定義やアーキテクチャまで固めてしまう方式が、いちばん満足度が高まるものができる

・個人的にアニメも同じだと思っているんですが

とにかく「絵」を欲しがられます。

『面白さの根拠』が出来てから「絵・アート」だと思っているんで。

絵が有ると「イメージが沸く」って言われるんですが

場合によっては「そのイメージで固定化されて、飛躍しない」という事でもあるんす🦑

・大手パブリッシャーとかに通すときは企画書と絵が大事だったりするからなあ。中小デベロッパーはそうやって企画を通して予算を取ってからゲームを作り始めたりする。まあ、なかなか面白いゲームにはならんよね。

・凄くわかる。アート部分に引きずられると、勧進のゲーム部分を作り込む事に支障が出る。

今、絵的な部分を作り込んだとて、ゲームがある程度形にならないと、またそれに合わせてやり直しになるかもだし。

決裁権を持つ人には絵的な部分をちゃんと見せないと説得し難いというのもわかるんだけど…。

- カテゴリ

はちま起稿

ゲーム全般カテゴリ 2 位

過去記事の閲覧ができます

ライブドアアプリでフォローする

ライブドアアプリでフォローする

1. はちまき名無しさん

任天堂 宮本茂 「作ろうと思えばHaloも作れた」

↓

小池一夫「『やろうと思えばいつでもやれる』は、いつまでたってもやらない人の常套句」